Einschätzung und Einordnung des Advanced Whisky Ambassadors Kurs in Schottland

Im ersten Teil dieser Serie habe ich meine Vorbereitung auf den Advanced Whisky Ambassador Kurs beschrieben – inklusive meiner Motivation, der inhaltlichen Erwartungen und dem Fokus auf Technik, Sensorik und Praxis. Nun, nach meinem erfolgreichen Abschluss des Kurses in Glasgow, ist es Zeit für eine persönliche Einschätzung: Hat sich der Kurs gelohnt? Welche Inhalte wurden tatsächlich vermittelt? Und was bleibt nach den drei intensiven Tagen wirklich hängen?

Quelle: MaltMatters.de

Quelle: MaltMatters.deKursumfeld & Teilnehmer

Quelle: MaltMatters.de

Quelle: MaltMatters.deDer Kurs fand mitten in Glasgow statt – in der oberen Etage der Pipers Bar, 57 Cochrane Street, George Square, Glasgow G1 1HL. The Piper war früher als Queen’s Bar bekannt und wurde nach einer Renovierung in The Piper on the Square umbenannt.

Zunächst hatte ich die Sorge, dass wir mitten unter den Gästen sitzen würden und es zu laut für eine konzentrierte Schulung sein könnte. Doch das Gegenteil war der Fall: Für unseren Kurs wurde nicht nur früher geöffnet, wir hatten auch einen vollständig separaten Bereich im oberen Stockwerk – ruhig, abgeschirmt und ideal für intensives Arbeiten. Der Lärm des Pubs war dort oben überhaupt nicht zu hören. Jeder von uns hatte einen eigenen Tisch mit ausreichend Platz für Notizen und Unterlagen. Die Präsentation lief über einen großen TV-Bildschirm, die Folien waren inhaltlich stark und bei technischen Themen mit sehr gelungenen Visualisierungen versehen.

Auch die Gruppe war beeindruckend vielfältig: Von einem Soldaten über Sport-Coach bis hin zu Barkeepern und sogar einem Master of Scotch – dem ersten in Europa. Alessandro Di Berardino, dieser Master of Scotch, war nicht nur Kursteilnehmer, sondern wurde für mich persönlich zu einer besonderen Begegnung. Nach dem Kurs verbrachten wir gemeinsam mehrere Tage, reisten zu verschiedenen Destillerien, probierten Spezialabfüllungen sowie Drams direkt aus dem Fass und vertieften viele der Fachthemen direkt vor Ort. Alessandro beantwortete nahezu jede meiner Fragen (und das waren nicht wenige 😄) mit einer Ruhe und Tiefe, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Dieser persönliche Austausch war eines der absoluten Highlights meiner Schottland-Reise. Vielen Dank an dieser Stelle, Alessandro! Oder um es mit Deinen Worten zu beschreiben: Die Zeit war FANTASTIC! 😄

Quelle: MaltMatters.de

Quelle: MaltMatters.deWas der Kurs für mich bietet – und was nicht

Der Advanced Whisky Ambassador war für mich kein Tasting-Event mit Zertifikat und erst recht kein Marketing-Kurs. Ich habe einen kompakten, fachlich tiefgehenden Intensivkurs erlebt, der sich an Menschen richtet, die Whisky nicht nur genießen, sondern verstehen wollen – mit einem klaren Fokus auf Herstellung, Sensorik und analytischer Tiefe.

Mich hat besonders die Frage fasziniert, wie genau Aromen entstehen und wie technische Entscheidungen in den Brennereien diese Entwicklung beeinflussen. Der Austausch mit anderen Teilnehmenden, die ebenfalls tief im Thema steckten, war dabei genauso bereichernd wie der eigentliche Lernstoff.

Was ich nicht erlebt habe, war eine touristische Erlebnisreise oder ein entspannter Whisky-Workshop mit Fokus auf Tasting. Auch eine reine Marken- oder Produktpräsentation würde man hier vergeblich suchen. Wer kein solides Grundwissen über Herstellung, Fachbegriffe und Prozesse mitbringt, dürfte es schwer haben, dem Niveau zu folgen. Für mich ging es nicht darum, viele Whiskys zu verkosten, sondern darum, zu verstehen, wie Whisky technisch, analytisch und nachvollziehbar entsteht.

Thematische Gewichtung im Überblick

Die Kursinhalte orientierten sich konsequent an den einzelnen Stufen der Whiskyherstellung – von der Auswahl und Verarbeitung der Rohstoffe über Fermentation und Destillation bis hin zu Reifung und sensorischer Bewertung. Die thematischen Schwerpunkte waren klar gegliedert, sinnvoll gewichtet und bauten logisch aufeinander auf. Im Folgenden gebe ich einen Überblick über die vermittelten Inhalte – selbstverständlich ohne den gesamten Kurs wiederzugeben oder Inhalte vorwegzunehmen, die in dieser Tiefe diesen Beitrag sprengen würden.

Rohstoffe & Verarbeitung (Malting, Milling, Mashing): ca. 25 %

Wir starteten mit einer tiefen Auseinandersetzung mit den Rohstoffen und deren Verarbeitung. Drei zentrale Bereiche standen im Fokus:

- Malting: Wir lernten u.a., wie Parameter z.B. der Temperatur des Steep-Waters, die Keimfähigkeit, das Erntejahr, die Gerstensorte, der Proteingehalt, die Proteinzusammensetzung und die Schüttdichte, also das Fließverhalten und Lagerverhalten von Getreide, Einfluss auf die Verarbeitung und spätere Qualität nehmen.

- Milling: Besonders eindrücklich war die Erkenntnis, wie wichtig das Verhältnis von Grist, Grits und Flour für die Extraktion ist – und wie die Wahl des Mahlwerks (z. B. Roller Mill oder Hammer Mill) die Maische beeinflusst.

- Mashing: Wir tauchten tief in den Aufbau und die Unterschiede der Mashtuns, die Temperaturführung, das Verhalten der Enzyme (α- und β-Amylase), die Viskosität und den Energieeinsatz ein. Auch der Umgang mit Nebenprodukten wie Draff wurde thematisiert. Für viele von uns war das ein echter Augenöffner – weil hier die Grundlage für alles Weitere gelegt wird, was ansonsten eher weniger Gewicht findet.

Im Rahmen des Kurses hatte ich zudem die Möglichkeit, das Unternehmen Crisp Malt kennenzulernen (in einem Folgebeitrag werde ich genauer berichten) – ein traditionsreicher Malzproduzent, der seit 1870 in Großbritannien tätig ist. Dort konnte ich tiefer in die industriellen Abläufe der Mälzerei eintauchen. Besonders eindrucksvoll war es, alle Schritte des großtechnischen Mälzens in situ zu erleben: vom Einweichen der Gerste über das Keimen bis hin zur Trocknung im Kiln. Crisp kombiniert klassische und moderne Verfahren an mehreren Standorten in England und Schottland und stellt neben Standardmalzen auch exklusive Spezialmalze her, darunter etwa das Chevallier Heritage Malt. Sie beliefern sowohl Craft-Brauereien und Destillerien als auch große Getränkehersteller weltweit. Für mich war dieser Einblick eine wertvolle Ergänzung, um die Bedeutung und Vielfalt von Malz jenseits der Destillerietore besser einordnen zu können: Malt Matters! Das Malz für die Destillerie Rosebank kommt zum Beispiel von Crisp Malt:

Quelle: MaltMatters.de

Quelle: MaltMatters.deFermentation: ca. 15 %

In diesem Abschnitt beschäftigten wir uns intensiv mit der Rolle der Hefe und der Gärführung. Wir konnten nachvollziehen, wie sich Hefestämme, Gärdauer, Temperatur und Sauerstoffeintrag auf die Aromenbildung auswirken. Die Unterschiede zwischen offenen und geschlossenen Systemen sowie die verschiedenen Philosophien zwischen traditionell und industriell arbeitenden Betrieben erweiterten unser Verständnis für diesen oft unterschätzten Prozess.

Quelle: MaltMatters.de

Quelle: MaltMatters.deDestillation: ca. 30 %

Für mich der intensivste und lehrreichste Teil – gerade weil ich bereits viel im Eigenstudium erarbeitet hatte. Wir setzten uns mit verschiedenen Brennblasenarten (Pot, Lomond, Coffey) auseinander und analysierten, wie sich deren Konstruktion, das Refluxverhalten und der Kupferkontakt auf das Destillat auswirken. Besonders deutlich wurde, wie schon kleine Veränderungen an Betriebsparametern wie Temperatur, Cut Points, Flussgeschwindigkeit oder Heizsystemen den Charakter des New Makes beeinflussen. Auch der Einfluss der Kondensation – etwa bei Shell & Tube oder Worm Tubs – wurde klar nachvollziehbar. Es wurde deutlich: Die gezielte Steuerung dieser Parameter ist keine Routine, sondern echte Handwerkskunst.

Ein besonders eindrückliches Beispiel für die zentrale Bedeutung der Betriebsparameter ist Loch Lomond – eine Destillerie, die bewusst mit verschiedenen Destillationsstilen arbeitet. Hier zeigt sich exemplarisch, dass nicht die absolute Wärmezufuhr entscheidend ist, sondern die Kontrolle des Durchflusses (Flow Rate), der sich über die Energiezufuhr regulieren lässt, sowie die präzise Bestimmung der Cut Points.

Die Form und Höhe der Brennblase, das Volumen des Lyne Arms und der verwendete Kondensator beeinflussen das Refluxverhalten und damit die Rückführung schwererer Bestandteile in den Brennprozess. Diese physikalischen Eigenschaften entscheiden, ob ein leichtes, fruchtiges oder eher schweres, öliges Destillat entsteht.

Auch bestehende Destillerien wie Tormore zeigen, wie sich durch Anpassung von Flussgeschwindigkeit und Cut Points das Aromaprofil verändern lässt – dort wurde der Produktionsstil (nach Übernahme durch Elixir) zuletzt verändert, um nicht mehr nur für Blends zu produzieren, sondern eigenständige Single Malts mit Premium-Charakter zu schaffen. Neue Brennereien wiederum müssen zunächst durch Trial & Error herausfinden, welche sensorischen Eigenschaften ihr System natürlicherweise erzeugt – und können diese durch gezielte Prozessanpassungen weiterentwickeln. Diese Flexibilität in der Prozessführung macht moderne Destillation zu einer hochdynamischen und technischen Disziplin.

Reifung & Fassmanagement: ca. 15–20 %

In diesem Abschnitt vertieften wir unser Wissen über die Unterschiede verschiedener Holzarten – etwa zwischen amerikanischer Weißeiche und europäischer Eiche – und wie deren Porosität, Gefäßstruktur und chemische Zusammensetzung den Reifeprozess beeinflussen. Auch die Intensität von Toasting und Charring und deren Auswirkungen auf Aromen wie Vanillin, Karamell oder Lactone wurden nachvollziehbar erklärt. Wir diskutierten, wie das Vorleben eines Fasses – ob Bourbon, Sherry oder Refill – und Lagerbedingungen wie Luftfeuchtigkeit und Temperatur die Entwicklung des Whiskys mitbestimmen. Besonders spannend war der direkte Einblick in die Küferei von Loch Lomond, wo wir miterleben konnten, wie ein Fass gebaut, getoastet und gecharrt wird – ein eindrücklicher Moment.

Quelle: MaltMatters.de

Quelle: MaltMatters.deSensorik & Blending: ca. 10–15 %

Auch wenn wir keine eigene Blending-Übung machten, konnten wir die Grundlagen des Blendings theoretisch nachvollziehen – z. B. welche Rolle Grain Whisky als Basis spielt, wie reife Malt-Komponenten die Aromatik verfeinern und wie durch Batch-Management ein konsistenter Stil erreicht wird. Die Blending-Übung habe ich mit einigen der Teilnehmern des Öfteren eigenständig durchgeführt, was oftmals zu einem überraschend guten Ergebnis kam (nicht nur aus meiner Sicht 😄). Besonders eindrücklich war die Erkenntnis, dass Flavor Perception ein multisensorischer Prozess ist. In einer Übung mit einzelnen Aromastoffen erfuhren wir, wie sehr sich die Geruchswahrnehmung (orthonasal) auf unser Geschmacksempfinden auswirkt – ein wichtiger Aspekt für strukturierte Verkostungen.

Die Praxis vor Ort: Loch Lomond Distillery

Der Besuch in der Loch Lomond Distillery war für mich nicht nur ein Programmpunkt, sondern ein echtes Highlight. Ich konnte viele der zuvor behandelten Themen direkt an einem Ort erleben – vom Brennblasen-Design bis zur Küferei. Besonders eindrücklich war es, die verschiedenen Still-Typen live zu sehen und zu verstehen, wie die Loch Lomond Distillery daraus ihre Produktvielfalt schöpft. Im Detail werde ich in einem noch folgenden Blogbeitrag schreiben. Dort wird es dann auch um Apparaturen innerhalb des Prozesses gehen, die man sonst in einer Destille nicht zu sehen bekommt.

Quelle: MaltMatters.de

Quelle: MaltMatters.dePersönlicher Eindruck: Lohnt sich das?

Diese Frage wurde mir mehrfach gestellt – und ich kann sagen: Für mich persönlich war der Kurs ein großer Gewinn. Ich habe mein Wissen vertieft, neue Perspektiven kennengelernt und viele Gespräche mit Menschen geführt, die dieselbe Leidenschaft teilen. Allein dieser Austausch war die Reise wert.

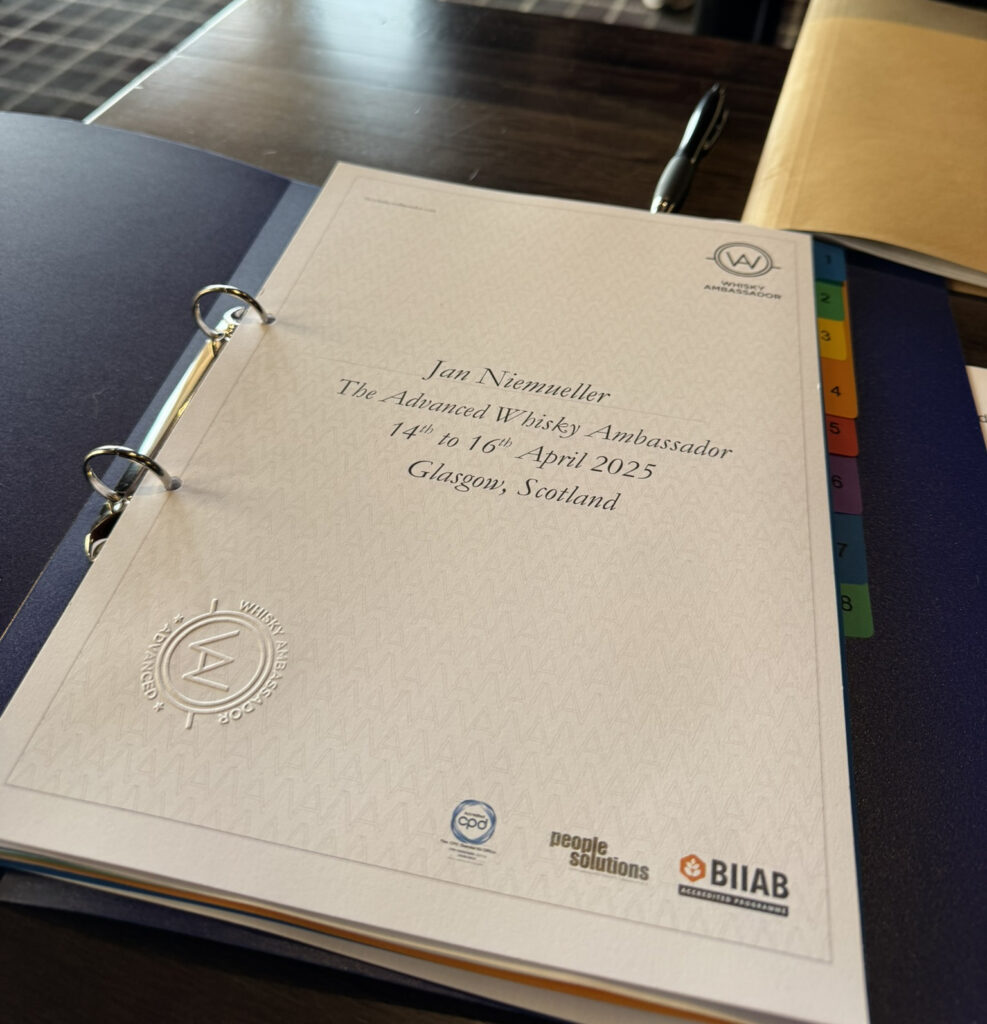

Zwar wurde nicht jeder Themenblock mit umfangreichen Arbeitsmaterialien begleitet, doch wir erhielten ein strukturiertes Kursdokument, das als zentrales Nachschlagematerial diente und viele der vermittelten Inhalte zusammenfasst. Gleichzeitig wurde aber auch deutlich, dass sich hinter jedem dieser Hauptthemen eine Vielzahl weiterer Unterthemen verbirgt. Gerade bei der Destillation gibt es noch weit mehr technische Einzelheiten zu entdecken – ebenso wie in den chemischen Prozessen, die den Geschmack prägen. Doch mehr Tiefe hätte den zeitlichen Rahmen der drei Tage gesprengt. Die gewählte Balance zwischen Breite und Tiefe war aus meiner Sicht daher gut gewählt und praxisnah. Darüber hinaus sind ergänzende Fachbücher und Quellen angegeben, um das Wissen gezielt zu vertiefen. Der Kurs ist ein starkes Fundament, auf dem ich selbst weiterbauen werde. Dafür stehen mir u. a. Literatur wie Whisky: Technology, Production and Marketing (worauf dieser Kurs aufgebaut ist) oder The Science and Commerce of Whisky sowie The Manufacture of Whisky & Plain Spirit zur Verfügung. An dieser Stelle möchte ich für diese Bücher eine klare Empfehlung ausspechen!

Quelle: MaltMatters.de

Quelle: MaltMatters.deDie Kurskosten (ca. £1.000) und der Reiseaufwand sind nicht gering – aber ich bin mit einem klaren Ziel angereist: Ich wollte die technischen Prozesse tiefer verstehen, Aromen bewusster einordnen können und Menschen treffen, die Whisky mit ähnlicher Ernsthaftigkeit betrachten wie ich. Und genau das habe ich bekommen.

Für wen ist der Kurs geeignet?

- Für alle, die bereits fundierte Vorkenntnisse besitzen (z. B. durch den IWA oder intensives Eigenstudium)

- Für Whisky-Enthusiasten mit analytischem Interesse an Technik und Sensorik

- Für Fachleute aus Handel, Gastronomie oder Ausbildung, die ihr Wissen strukturieren und vertiefen möchten

Abschluss mit Ausblick – was bleibt, was folgt

Ein klassisches Fazit möchte ich an dieser Stelle nicht ziehen. Vielmehr ist dieser Kurs für mich ein Ausgangspunkt: Was ich mitnehme, ist kein Zertifikat für die Wand, sondern ein geschärfter Blick auf die technischen Zusammenhänge hinter dem Geschmack. Es geht nicht um Alkoholproduktion, sondern darum, wie gezielt Aromen geschaffen werden – von Menschen, durch Prozesse, mit Wissen und Erfahrung.

In den kommenden Beiträgen werde ich einzelne Themen vertiefen – darunter die technische Vielfalt der Destillation, die biochemischen Abläufe in der Fermentation sowie ein Beitrag zur Rolle von Rohstoffparametern und deren Einfluss auf den Whiskycharakter.

Denn wer Whisky wirklich verstehen will (sofern das überhaupt möglich ist), hört hiernach nicht auf – sondern fängt erst richtig an.

Slàinte,

Jan

Bildquellen

- Course Materials: MaltMatters.de

- Pipers Bar in Glasgow: MaltMatters.de

- Alessandro & myself: MaltMatters.de

- Crisp Malt- Rosebank: MaltMatters.de

- Pipes: MaltMatters.de

- Toasting at Loch Lomond: MaltMatters.de

- Loch Lomond – Pot Stills: MaltMatters.de

- The Science and Commerce of Whisky: MaltMatters.de